Eunice Campos: uma vida em luta por direitos

Conheça a história da assistente social que já esteve em situação de rua e hoje luta por políticas públicas em Bauru

Publicado em 11 de Agosto de 2019

Por Daiane Tadeu

No sofá da sala, em sua casa na cidade de Bauru, Eunice Campos estava sentada. Enquanto conversávamos, ela passava creme e arrumava os cachos dos cabelos de seu neto Henrique. As moedas dadas para que o garoto pagasse o ônibus vieram acompanhadas de algumas recomendações. O tom demonstrava uma avó um pouco rígida, mas bastante cuidadosa e preocupada.

“Ele fica comigo enquanto os pais trabalham”, explicou. O cômodo, bem como a entrada da casa, era bastante aconchegante. Logo que cheguei, fui recebida por um cachorro brincalhão chamado Sonic. A TV estava ligada e alguns livros estavam expostos na estante ao lado, tendo um deles chamado a minha atenção: era uma edição nova e muito bonita de Capitães da Areia. Fiquei imaginando uma possível identificação de Eunice com a história de Jorge Amado.

Eunice, assim como os personagens do livro, cresceu na rua. Viveu nessa situação dos dez aos 28 anos. Foi despejada de casa por uma tia após a morte de seus pais.

Foi nas ruas de Bauru que ela se criou. Correu da polícia, passou fome, frio, se virou com a ajuda de estranhos, viveu seguidas vezes a morte enquanto gerava e cuidava de uma vida. Mas foi também nesta cidade que ela prosperou. Conseguiu sua própria casa, criou os dois filhos, cuidou dos irmãos. Trabalhando sempre, ela também estudou, chegando ao ensino superior.

Hoje, aos 59 anos, a recém-formada assistente social diz ainda enfrentar muitos desafios. “Mandei mil currículos já consciente da dificuldade. Primeiro sou negra. Segundo tenho 58 anos. Mas por mais que a sociedade fale isso… Esse é um sonho que eu estou realizando e para mim é tentar de uma forma correta garantir o direito de alguém. Aquilo que não fizeram por mim”, afirmou.

Moradores de uma Praça

Em 1970, Eunice tinha dez anos. Após o abandono por parte da tia, ela e seus cinco irmãos foram morar em uma praça. Ali a família tentava crescer permanecendo unida. A ajuda dos moradores dos arredores da pracinha era superficial. Apesar de darem comida e roupas, ninguém queria abrigar as crianças em casa.

Além da dificuldade de sobreviver sem nenhum apoio, Eunice e seus irmãos enfrentavam políticas públicas excludentes. No auge da ditadura militar, o cumprimento de leis como a da Vadiagem e contra a mendicância estavam em pleno funcionamento. Tipificadas como crimes, as duas condutas eram punidas legalmente com penas de prisão simples que variavam de quinze dias a três meses.

“Na época do militarismo, ter crianças em situação de rua como eu e meus irmãos não era crime. O crime era você não estar dentro da sua casa. Éramos considerados menores vadios. Ainda mais por sermos negros”, contou.

Essa realidade ficou exposta em um levantamento realizado pelo jornal O Globo no ano de 1975. As estatísticas levantadas revelavam que a “vadiagem” era a segunda infração mais registrada, sendo superada apenas pelos crimes de lesão corporal culposa.

Se sentindo acuados e marginalizados, a família de jovens fugia de todas as figuras que representassem alguma autoridade. Eunice relembra do carro pertencente ao Juizado de Menores. A perua rural e branca significava apreensão e castigos físicos.

Aos 15 anos, Eunice foi caminhando até o Fórum da cidade. Perguntando aqui e ali, a adolescente chegou ao prédio com a esperança de ter a história de sua família ouvida. No entanto, o amparo não veio. “O promotor que me atendeu me ameaçou, ele disse: como é que você vem aqui sozinha? Onde já se viu querer processar tutor? Isso não existe. Vá embora daqui ou eu vou te prender! Só volta aqui com a sua tutora ou quando for maior de idade”, relembrou.

O Orfanato

A falta de acolhimento deixou a jovem com ainda menos perspectivas. Algum tempo depois, ela foi levada com a sua irmã para um colégio interno. A vaga apareceu graças a intervenção de uma ex-patroa de sua mãe, uma importante benemérita da sociedade bauruense. O colégio católico, administrado por freiras e padres, ficava em Bauru mas recebia meninas de todo o Brasil. O tratamento destinado a elas, no entanto, era desigual. Segregadas entre quem podia ou não pagar uma mensalidade, as meninas que não tinham quem as sustentasse precisavam se virar com restos de comida.

Sem nenhuma visita, as duas irmãs ficaram sozinhas e vulneráveis. Ali, assim como na rua, os castigos físicos ocorriam. Entre as 140 garotas presentes na instituição, apenas cinco eram brancas. Elas apanhavam das freiras, dos padres e brigavam entre si. Cansadas dessas condições, Eunice e sua irmã fugiam sempre que eram levadas para lá. Fora do internato elas tinham mais liberdade e estavam próximas de seus irmãos.

“Nunca abandonei meus irmãos. Embora tirassem eles de mim, eu sempre tive essa necessidade de ter a família junta. E eu sempre falei, para a sociedade fomos taxados como bandidos, como marginais, drogados e ladrões, mas nunca ninguém chegou e perguntou para a gente o que tinha acontecido. Por que nós roubávamos?”, apontou.

Os roubos cometidos pelos irmãos mais velhos tinham destino certo. Um senhor que era dono de um bar na região trocava os objetos por comida. Botijões de gás, ferros de passar, tudo passava a ter o valor de cinco pães. Um para cada um. Sem ter noção do preço das mercadorias, a tabela de valores era pautada pela fome.

Hoje, ao avaliar toda a situação de sua infância, Eunice reconhece a importância de regulamentações como o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) que busca assegurar a proteção integral à criança. Nele, encontram-se os procedimentos de adoção, a aplicação de medidas socioeducativas do Conselho Tutelar e também dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes.

Adoção: o ato jurídico pelo qual se estabelece, independentemente de procriação, o vínculo da filiação.

No Brasil, a adoção é o procedimento legal em que uma criança ou adolescente se torna filho de um indivíduo ou casal, possuindo os mesmo direitos de um filho biológico. A prática de adotar crianças é prevista no país desde o século XIX, porém só foi regulamentada com o Código Civil de 1916.

Ainda assim, por muitos anos a fiscalização era inexistente. Em um dos períodos dentro do internato, Eunice foi “adotada” por uma família de Bauru. Sem nenhum tipo de procedimento legal, a jovem foi levada para trabalhar como doméstica na casa de uma família. Dessa mesma forma, sua irmã mais nova foi levada para Belo Horizonte. “Naquele tempo era assim, nós éramos levados para ser empregadas da casa como eu fui. Se você tinha interesse, você levava. Igual a um animal”, relembra.

A patroa fazia parte de uma família abastada e era professora de artes na antiga Fundação Educacional de Bauru, atual Unesp. “Ela ficou me observando e observando. No final disse: ela é mais calma, eu gostei dela, vou levar para casa.” Nos cinco anos trabalhando na residência, a menina de 12 anos já passava, lavava e cozinhava, dormindo no quartinho de costura.

Além de lidar com a puxada rotina de afazeres, sofria abuso sexual dos patrões. “Ela brigava porque eu deixava a porta do quarto trancada e eu não sabia como falar para ela”, contou Eunice. Foi outra funcionária da casa que desconfiou da situação. Preocupada com os choros da menina, ela confrontou a patroa contando o que acontecia. “Não posso fazer nada”, foi a resposta da professora.

Atualmente, ferramentas como o Disque 100, sistema de atendimento telefônico criado para receber reclamações de violações de direitos humanos sobre diversos temas, incluindo violações contra crianças, são aparatos de combate a essas situações.

Segundo o Ministério da Saúde, ao fazermos uma análise da violência sexual contra adolescentes entre os anos de 2011 e 2017, observamos que: 74,2% das vítimas são do sexo feminino, 55,5% delas são negras, 69,2% dos abusos ocorrem nas residências das vítimas e em mais de 39% dos casos eles se repetem.

“Um astro solto no universo”

Durante a entrevista, Eunice me contou vários dos episódios mais dolorosos de sua vida com a voz firme, mas, como a mesma confidenciou, ao falar da família, até o ser mais forte se abala.

“Os meus dois filhos foram a mola propulsora para eu conseguir superar aquela situação. Todo o sofrimento, todas as perdas, todos os abandonos e humilhações que eu passava”, disse.

Já faz 49 anos desde a perda de seus pais. Dos 4 irmãos, todos faleceram. O do meio, aos 29 anos, por causa de complicações com dependência química. O caçula, aos 32, contraiu HIV e morreu após anos na rua e na cadeia. E o mais velho, José Carlos foi assassinado. A última perda é recente: há quatro meses Eunice perdeu sua irmã caçula.

Além da dor da perda, ela acredita que a presença familiar teria evitado muitas das dificuldades e abusos que viveu. “Hoje eu entendo porque meu pai bebia tanto. Entendo a condição em que vivíamos, mas mesmo com tudo isso, acho que eu não teria passado um terço do que eu passei se estivesse ao lado deles”.

Sua visão, baseada nas experiências pessoais e na atuação como assistente social, a fizeram crer que a estrutura familiar é primordial dentro da sociedade. “[A família] é a parte mais importante para o desenvolvimento de um ser. Não existe base familiar perfeita, mas existe a base familiar. A ausência disso na vida de uma pessoa é terrível. Você fica como um astro solto no universo”.

Religião, Assistência social e políticas públicas

Segundo Eunice, a necessidade do aprimoramento de políticas de assistência social também é um dos aspectos mais importantes para gerar indivíduos saudáveis.Durante sua infância, as políticas de seguridade estavam concentradas na LBA (Legião Brasileira de Assistência). Fundada por Darcy Vargas, esposa de Getúlio Vargas em 1942, a organização se firmou com o trabalho voluntário de diversas primeiras-damas do Brasil.

As ações eram fragmentadas e desordenadas, com um forte caráter filantrópico. A assistência era vista pelo Estado como uma benevolência e não um direito.

“Na minha época as políticas eram ausentes. Não eram efetivas”, salientou. Os problemas financeiros, dificultados pelo alcoolismo do pai e o desemprego da mãe, faziam com que a família passasse muita fome. O único auxílio disponível era uma espécie de cesta básica distribuída no Consórcio Municipal da região.

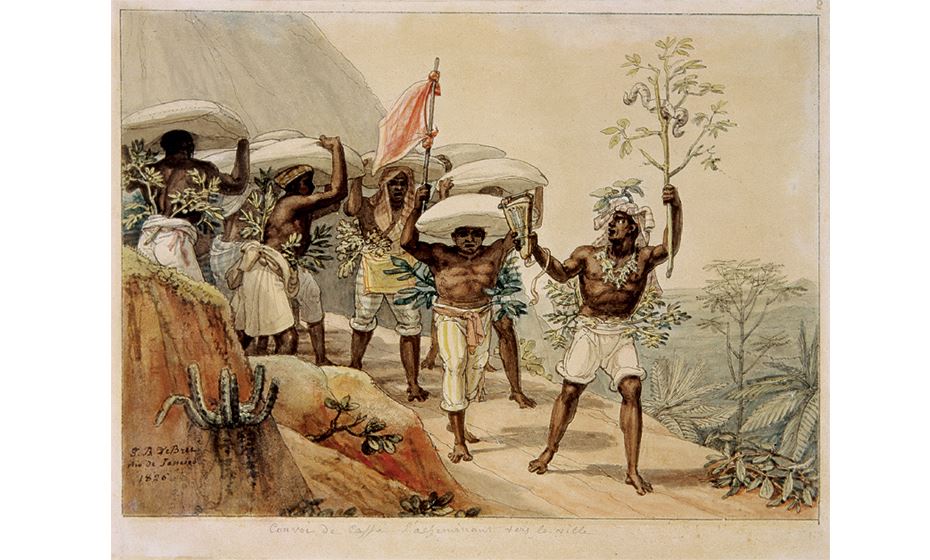

“Era uma cena inesquecível. No bairro que a gente morava todo mundo era pobre e miserável. Nesse consórcio intermunicipal eles davam um saco de 60 kg de arroz, um saco de açúcar, um saco de farinha e meio saco de sal. Sacos brancos que eram as roupas que a gente usava. Isso era a LDB, a Lei Brasileira de Assistência”, disse. Os pais das famílias vinham carregando os alimentos mais pesados nas costas, enquanto as crianças ajudavam com o restante.

Alguns anos depois, já durante a ditadura militar, período em que Eunice viveu a rua, nenhuma grande inovação aconteceu no sistema de seguridade social. A assistência apenas se burocratizou com regras, normas e critérios de atendimento à população excluída. A LBA foi transformada em Fundação e a partir daí foram criadas a FUNABEM (Fundação do Bem-Estar do Menor) e FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor).

Ao longo das décadas, a FEBEM, hoje chamada de Fundação Casa, sofreu numerosas denúncias por abusos encaminhadas ao Ministério Público, à Organização dos Estados Americanos (OEA) e a várias outras entidades de direitos humanos.

“Enquanto não tiver um olhar de unidade, de ver o ser como um todo, infelizmente as coisas serão assim”. Trabalhando durante dois anos como estagiária do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População de Rua), Eunice afirmou se deparar com uma realidade de assistência que vê as pessoas como números.

“A política é assim. Todas as políticas. Você é o lucro que você pode dar para os capitalistas. Aqueles usuários que estão lá…”, suspirou, “são o lucro que podem dar. Para as casas de passagem, para os centros de acolhimento eles são mais um que você manda e recebe verba para tratar. A política não é feita para emancipar”, lamentou.

A assistente social reconhece que a Constituição Brasileira tenha uma legislação bastante avançada quanto à seguridade social, com inúmeros direitos garantidos aos mais vulneráveis. Entretanto, acredita que a má execução das políticas no Brasil perpetuem as situações de miséria.

“Hoje eu sei porque que meu pai e minha mãe iam colocar sacos nas costas todo o mês. Eles morreram nessa condição e era assim que deveriam estar mesmo. Se ainda estivessem vivos estariam pegando cestas básicas. A miséria no Brasil é institucionalizada e enriquece cada dia mais pessoas”.

Apesar das intensas críticas e descrenças quanto ao sistema, a assistente social não deixou de atuar. Hoje, ela trabalha voluntariamente com o atendimento de crianças e adolescentes em uma escola de seu Bairro.

“Nós vamos nos unir aqui e vamos nos fortalecer entre nós, nos proteger entre nós. Porque se depender de fora não vamos conseguir”.

Últimas

- Conselho Municipal da Juventude é formado e inicia atividades

- EDITORIAL: Vote por um Conselho Tutelar laico, humanizado e representativo

- Quais são as candidaturas ao Conselho Tutelar?

- Grito dos Excluídos e os desdobramentos da luta bauruense

- Só a luta popular pode frear o aumento da tarifa de ônibus